skip to main |

skip to sidebar

Izquierda a derecha: James Joyce, J.L. Borges (detrás, en la mecedora), Umberto Eco y el niño Franz Kafka con su mascota, todos reunidos en un mismo templo. Haz click sobre la foto para verla ampliada (Fotomontaje: gfp).Hace años, durante una de esas tardes de invierno en Ithaca (la de Nabokov, no la de Homero), en que hace demasiado frío y hay demasiada nieve para animarse a asomar fuera del edificio en el que uno se encuentre, pasé varias horas sentado frente al ventanal posterior de una de las bibliotecas de Cornell, leyendo. Mi última lectura de la tarde fue una de las mejores novelas breves de un genio de la narrativa americana del siglo veinte, Thomas Pynchon. El libro era The Crying of Lot 49, que en sus primeras páginas contiene una pequeña enumeración de imágenes especialmente bellas o conmovedoras que desfilan por la memoria de la protagonista.

Izquierda a derecha: James Joyce, J.L. Borges (detrás, en la mecedora), Umberto Eco y el niño Franz Kafka con su mascota, todos reunidos en un mismo templo. Haz click sobre la foto para verla ampliada (Fotomontaje: gfp).Hace años, durante una de esas tardes de invierno en Ithaca (la de Nabokov, no la de Homero), en que hace demasiado frío y hay demasiada nieve para animarse a asomar fuera del edificio en el que uno se encuentre, pasé varias horas sentado frente al ventanal posterior de una de las bibliotecas de Cornell, leyendo. Mi última lectura de la tarde fue una de las mejores novelas breves de un genio de la narrativa americana del siglo veinte, Thomas Pynchon. El libro era The Crying of Lot 49, que en sus primeras páginas contiene una pequeña enumeración de imágenes especialmente bellas o conmovedoras que desfilan por la memoria de la protagonista.

Una de esas imágenes es ésta: "a sunrise over the library slope at Cornell University that nobody out on it had seen because the slope faces west" (una salida del sol sobre la colina de la biblioteca en Cornell University, que nadie desde allí había visto porque la colina mira hacia el oeste). Es obvio que mi reacción de lector egocéntrico fue sentir que el libro me estaba hablando a mí directamente. Me di tiempo esa tarde para descubrir que, entre las ampliaciones hechas a la biblioteca en las últimas décadas, había un domo con el techo transparente, colocado tan al extremo de la colina, que desde allí se podría ver perfectamente la imposible salida del sol de la que hablaba Pynchon, quien había sido estudiante de Cornell ya muchos años atrás. La imagen inalcanzable de la novela era ahora perfectamente alcanzable, para quien se diera el trabajo de estar en la biblioteca al amanecer.

¿Por qué cuento esto? Por nada. Lo recordé cuando leía esta mañana un sitio web que tengo que recomendarles, uno de los mejores que conozco sobre literatura del siglo veinte, aunque, lamentablemente, sólo podrá ser leído por aquellos que sepan inglés (esa será la colina que mira al oeste para quienes no hablen ese idioma, por desgracia). El sitio se llama The Modern World y ha sido concebido por críticos literarios, escritores, ensayistas y filósofos, muchos de ellos sumamente destacados (entre los especialistas en temas hispanos está Jean Franco, por ejemplo).

Además de un contenido general variadísimo (entrevistas, ensayos, reseñas, fragmentos, espacios lúdicos, foros, etc.), el sitio contiene siete de las más completas páginas web dedicadas a otros tantos escritores claves del siglo pasado: Apmonia, sobre Samuel Beckett; The Garden of Forking Paths, sobre Jorge Luis Borges; Porta Ludovica, sobre Umberto Eco; Macondo, sobre Gabriel García Márquez; The Brazen Head, sobre James Joyce; Das Schloss, sobre Franz Kafka; y, por supuesto, Spermatikos Logos, sobre el maestro Thomas Pynchon.Y hablando de Pynchon, una de las curiosidades de The Modern World es esta colección de imágenes (dibujos, grabados, pinturas, fotografías) hechas por el artista neoyorquino Zak Smith, que ilustran todas y cada una de las páginas de Gravity´s Rainbow, otra de las obras maestras del escritor americano.

Sale a la luz un libro que el poeta chileno

Sale a la luz un libro que el poeta chileno

Enrique Lihn (muerto en 1988) había tenido

en mente desde principios de los años

setenta (Fotomontaje: gfp).Gracias al esfuerzo de Matías Ayala, poeta chileno, doctorado en Cornell University, buen amigo mío y lector constante de este blog (cuatro de sus méritos mayores en la vida), está por aparecer en Chile, en edición de la Universidad Diego Portales, todo un libro de poemas inéditos, dispersos o poco conocidos de Enrique Lihn.

Una nota estridente estará en librerías, así, más de treinta años después de escrito y diecisiete pasados de la muerte de su autor. No se trata de una recolección de versos extraviados, sino de la reconstrucción de un conjunto que el notable poeta chileno concibió como libro, y que Matías ha vuelto a hilvanar hurgando en colecciones privadas y hemerotecas.

Aquí debajo el poema que da título al libro:

UNA NOTA ESTRIDENTE

La primavera se esfuerza por reiterar sus encantos como si

nada hubiera sucedido

desde la última vez que los inventariaste

en el lenguaje de la juventud, retoñado de arcaísmos, cuando la poesía

era aún, en la vieja casa del idioma, una maestra de escuela.

Y no hay cómo expulsar a los gorriones

de las ruinas del templo en que el suelo enjaulado,

león de circo pobre que atormentan las moscas

se da vueltas y vueltas rumiándose a sí mismo:

extranjero en los suburbios de Nápoles, arrojado allí por una ola de equívocos.

A esos cantos miserables debieras adaptar

estas palabras en que oscila tu historia

entre el silencio justo o el abundar en ellas

al modo de los pájaros: una nota estridente,

una sola: estoy vivo.

Poetas en la balanza: Montalbetti, Watanabe, Guerrero, Yrigoyen (gfp).¿Quién dijo que en el Perú nadie lee? La encuesta anual de El Comercio demuestra que eso es un error enorme. Hasta hoy, cuando aún está abierta la votación, más de cuatro mil cuatrocientos lectores han desfilado para elegir el mejor libro de narrativa y la mejor colección de poesía del 2005.

Poetas en la balanza: Montalbetti, Watanabe, Guerrero, Yrigoyen (gfp).¿Quién dijo que en el Perú nadie lee? La encuesta anual de El Comercio demuestra que eso es un error enorme. Hasta hoy, cuando aún está abierta la votación, más de cuatro mil cuatrocientos lectores han desfilado para elegir el mejor libro de narrativa y la mejor colección de poesía del 2005.

No sólo eso, sino que libros como La soledad de los aviones, de Sergio Galarza, que encabeza la votación en narrativa con más de dos mil cien votos, o Los días y las noches, de José Carlos Yrigoyen, que anda segundo en poesía con mil trescientos, han recibido más votos que ejemplares tienen sus libros.

Es decir, no sólo se deben haber agotado sus ediciones, sino que los libros deben haber dejado extasiados a la absoluta totalidad de sus lectores, hasta el punto que todos y cada uno de ellos han decidido participar en la encuesta del periódico, votar por su flamante libro de cabecera y, más aún, dejar también el voto a nombre de los muchos amigos a los que deben haber prestado su ejemplar (dado que, en algunos casos, el número de votos alcanza a ser hasta el triple del número de ejemplares de la edición).

Otras tres posibilidades:

(a) Un par de personas en Lima están que votan y votan y votan, como si en esa elección se les fuera el alma.

(b) La gente que pasa por ahí aprovecha para marcar el nombre que le suene conocido (¿El muy buen poeta José Watanabe de verdad tiene tantos lectores?).

(c) El Perú es tierra de poetas, y la gente conoce la poesía por ciencia infusa: no necesita leer los libros para saber lo que dicen, y, por tanto, vota cuando quiere, con todo derecho.

Dicho sea de paso, aquí les dejo el link, para que entren y tuerzan el asunto aun más. Y a mis amigos de El Comercio: eso de hacer una encuesta que incluye los rubros "mejor restaurante", "mejor modisto", "mejor modelo" y "mejor libro de poesía", todo junto, ¿es el mensaje que quieren dar sobre la manera en que conciben la cultura? Porque si es así, eso explica muchas cosas.

Paz Vega (izquierda, por si acaso) es la dudosa Santa Teresa de Loriga (gfp).

Paz Vega (izquierda, por si acaso) es la dudosa Santa Teresa de Loriga (gfp).

Escritores metidos a cineastas hay muchos, y cineastas metidos a escritores, incluso más. El paso no es fácil, y a veces el viajero sale mal parado. El ejemplo más irregular es el de Paul Auster, uno de los narradores cruciales en las letras norteamericanas de décadas recientes, quien, sin recibir créditos oficialmente, codirigió la estupenda Smoke en 1995, para luego, ya con su nombre, ese mismo año, embarcarse, también como codirector, en la menos lograda Blue in the Face, y en 1998 dirigir, él solo, la pésima Lulu on the Bridge.

Para el próximo año, Auster anuncia The Inner Life of Martin Frost, que sus admiradores esperamos impacientemente pero también con reverente temor. Aunque, si nos va mal con esa película, es bueno saber que un joven director argentino, Alejandro Chomski, a quien muchos saludan como una de las futuras grandes estrellas del cine latinoamericano, está ya trabajando en la preproducción de In the Country of Last Things, basada en la novela homónima de Auster.

Y ya que llegamos al mundo hispano: otros dos escritores vienen haciendo un nuevo intento de crossover al terreno de la dirección cinematográfica. En Portugal, el español Ray Loriga, ocho años después de su espantosa La pistola de mi hermano, está rodando Santa Teresa, muerte y vida, con Paz Vega en el improbable rol de la santa de Ávila. (Hace dos años, en su pueblo natal, vi --para espanto de mi enamorada judía, a quien no le cuadra ese asunto de las reliquias católicas--, en un frasquito, supongo que conservado en formol, el dedo de Santa Teresa, y puedo dar fe de que en nada se parecía a Paz Vega). Un artículo de El País asegura que Loriga se ha tomado el proyecto con enorme seriedad; falta ver si la santa le hace el milagro a Ray.

Y en Chile, Alberto Fuguet ha logrado el sueño de su vida: filmar una película que (a diferencia de Las hormigas asesinas, el cortometraje que estrenara hace un par de años) está recibiendo críticas positivas y un sonoro éxito comercial. El título de su nuevo largo es Se arrienda, y su tema no es desconocido para los lectores del sureño: tiene que ver con aspiraciones y vocaciones frustradas, con la posibilidad de hacer lo que uno quiere con su vida y la necesidad de hacer lo que uno debe según la sociedad.

Veremos si, quizá, el Encuentro de Cine Latinoamericano de la Universidad Católica permite que en el Perú se le dé un vistazo al trabajo de los cineastas Loriga y Fuguet. (La película de Chomski habrá que esperarla hasta el 2007).

Galarza, Bayly, Martínez: jalones de orejas y metidas de pata (Fotomontaje: gfp).Un artículo de Gregorio Martínez (¿por qué escribe columnas tan poco razonadas alguien que es autor de libros de primer nivel?), publicado en Perú 21 durante la reciente bronca de "andinos" y "criollos", contiene este párrafo llamativo:

"Aun en los derechos que atañen al individuo, la diferencia es odiosa. Y así los regios piden sosiego. Un joven escritor me dice desde Lima, vía Internet: ´El lorcho homosexual será, sencillamente, un maricón. El pituco será un gay´. Sobre el primero cae la brutal hostilidad. Al segundo se le tolera su identidad sexual, como tiene que ser. La doble vara genera que haya escritores pitucos homosexuales que producen una literatura homofóbica. El caso más repudiable es Jaime Bayly. ¿También Matacabros de Sergio Galarza? Habría que ver".

La intención inicial es interesante: denunciar el difícil punto en que la homofobia, el clasismo y el racismo se cruzan y se combinan para crear cierto tipo de triple exclusión. La lógica del argumento posterior, en cambio es endeble: cuando Martínez dice que "la doble vara genera que haya escritores pitucos homosexuales que producen una literatura homofóbica", su afirmación no parece sostenerse: hace falta algo más que una doble vara, hace falta que el homosexual "pituco" sea, desde antes, homofóbico, y eso difícilmente puede atribuirse a su posición de clase o a su autodefinición en términos raciales.

Estoy de acuerdo, sin embargo, en que las novelas de Bayly, a fuerza de racismo y clasismo, engendran un desprecio que incluye también a los homosexuales de grupos marginales. Y sin embargo, me parece lamentable la línea final: "¿También Matacabros de Sergio Galarza? Habría que ver". Esa línea es un exabrupto paradójicamente homofóbico: Martínez, creyendo que sus razones previas lo caracterizan suficientemente como un hombre de mente abierta y ajeno a la homofibia, se cree con derecho a poner en duda la opción sexual de alguien sin que venga al caso. ¿Por qué no viene al caso? Porque si el libro de Galarza le parece homofóbico a Martínez, entonces basta con que lo diga, no tiene necesidad alguna de deslizar sospechas, como si un homosexual homofóbica fuera, por algún motivo, peor que un homofóbico heterosexual.

¿Es que incluso para criticar la homofobia se nos hace tan difícil deshacernos de ella?

Esta es la casa natal de García Márquez. En años posteriores a esta fotografía, ha sido refaccionada, pero aún está en peligro de venirse abajo.

Esta es la casa natal de García Márquez. En años posteriores a esta fotografía, ha sido refaccionada, pero aún está en peligro de venirse abajo.

El alcalde de Aracataca, el misérrimo caserío de la Magdalena colombiana donde nació Gabriel García Márquez, está empeñado en que el sitio cambie de nombre, para llamarse Aracataca-Macondo, como fórmula para atraer a los turistas (el año pasado tuvieron apenas tres mil visitantes).

No faltará el desubicado lacaniano que diga que ese guión entre un nombre y otro es algo así como un puente entre realidad y ficción, o quizá, quién sabe, entre lo real y lo maravilloso.

Lo que sin duda es real, y nada maravilloso, es que el pueblito natal del Nobel colombiano, poblado por cincuenta y tres mil habitantes extremadamente pobres en su mayoría, carece hasta el día de hoy de agua potable y tiene un municipio en quiebra. Su edificio más célebre (ver fotografía) es una cabañita destartalada que se está viniendo abajo, a la que llaman Casa Museo García Márquez, y que es el lugar donde nació y vivió sus primeros años el más famoso de sus ciudadanos. Por cierto, así como las hormigas acabaron con la dinastía de los Buendía, a esta casita en ruinas, según dice una autoridad local, "se la está comiendo el comején".

Curiosamente, luego de haber servido de inspiración para Macondo, símbolo real-maravilloso de la región, Aracataca nos deja ver que también es una cifra realista del estado actual de nuestras economías y nuestros intentos de supervivencia.

Británico C. S. Lewis y algunos de sus héroes (montaje: gfp).

Británico C. S. Lewis y algunos de sus héroes (montaje: gfp).

El estreno esta semana de The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch, and the Wardrobe, viene precedido de una infinidad de artículos en la prensa norteamericana.

El asunto más debatido es si se trata de una película para niños y adolescentes como cualquier otra, o si es la versión para adultos de The Passion of the Christ, es decir, propaganda ultraconservadora, en este caso particular hecha para catequizar criaturitas incautas. (Hay que recordar que las novelas de donde proviene la película son relatos de aventura en clave, basados mayoritariamente en la Biblia).

El mismo C.S. Lewis, autor de la saga original (un mediano imitador de su amigo e ídolo J.R. Tolkien, otro cristiano extremo y no muy buen escritor, a su vez), tenía una manera curiosa y nada escondida de referirse a su obra como instrumento para la catequización de niños: Lewis decía que dar a los pequeños esta lectura era "bautizar sus imaginaciones".

Algo que ha puesto la carne de gallina a quienes sospechaban que una cinta basada en la saga de Lewis debía de ser ideológicamente sospechosa, ha sido la revelación de que la película ha sido financiada y es ahora distribuida con dinero de Philip Anschutz, un cristiano ultrarradical, prominente en el Partido Republicano, uno de esos creyentes de acero que casi no quedan sino en Estados Unidos, al lado de quien un tipo como George W. Bush parece el hermano rebelde del Che Guevara.

Según informa el Washington Post, aunque la información que los productores dan a la prensa no hace ninguna referencia a asuntos religiosos, ha habido un circuito paralelo de propaganda, articulado a través de iglesias de todo Estados Unidos, donde los pastores han sido gozosamente advertidos del gran poder de convencimiento ideológico que la película puede alcanzar.

Un escritor liberal de libros para niños, Philip Pullman, llama al libro de Lewis (y de paso a la película de Adamson) "una mezcla de racismo, misoginia y prejuicio reaccionario". Y otra escritora, Polly Toynbee, reputada columnista de The Guardian de Inglaterra, se refiere a la saga como una muestra de ese "cristianismo muscular y republicano" que es "perfecto para los americanos: un neofascismo torcido que piensa que si se es capaz de hacer algo se tiene derecho a hacerlo". El título de su artículo dice mucho: "Narnia representa todo lo que es detestable en las religiones".

Y parece que esta saga va a estar circulando por muchos años, y va a capturar la imaginación de mucha gente.

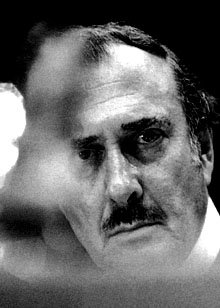

Incapacitado por el cáncer, Harold Pinter no pudo viajar a Suecia a recibir el Premio Nobel. Envió su discurso en un video, en el que aparece en silla de ruedas, guardando largas pausas, propias de un dramaturgo que ha hecho del silencio un elemento central en sus obras teatrales.

Incapacitado por el cáncer, Harold Pinter no pudo viajar a Suecia a recibir el Premio Nobel. Envió su discurso en un video, en el que aparece en silla de ruedas, guardando largas pausas, propias de un dramaturgo que ha hecho del silencio un elemento central en sus obras teatrales.

Entre pausa y pausa, su discurso ha sido una durísima crítica de la política internacional de los Estados Unidos y de sus aliados británicos. De hecho, Pinter ha sugerido que Bush y Blair deberían ser vistos y tratados como criminales de guerra.

Pinter habló, además, de un compromiso moral que nos debe llevar a tomar la "determinación intelectual resuelta e inquebrantable, como ciudadanos, para definir la auténtica verdad de nuestras vidas y nuestra sociedades". Añadió luego que, "si tal determinación no está personificada en nuestra visión política, no tenemos esperanza de restaurar lo que casi se ha perdido: la dignidad del hombre".

La idea parece un calco de lo dicho por Günter Grass apenas un par de días antes, para el caso de los intelectuales alemanes. Antes de retirarse, la vieja guardia de la literatura europea parece querer hacer un último esfuerzo para que el compromiso de los escritores con sus sociedades no termine de extraviarse.

El texto de su discurso está sintetizado, en español, en este artículo de El País, e íntegro en francés o inglés en la página oficial de los Premios Nobel.

Después de una semana de mensajes más bien serios, pasemos al chisme, sin salir por ello de la esfera cultural (creo). La excusa es este divertido artículo de Antonio Gnoli y Franco Volpi, publicado hoy en El Mercurio de Santiago de Chile (hogar circunstancial, no lo olvidemos, del floricultor Alberto Fujimori, Chinochet).

Después de una semana de mensajes más bien serios, pasemos al chisme, sin salir por ello de la esfera cultural (creo). La excusa es este divertido artículo de Antonio Gnoli y Franco Volpi, publicado hoy en El Mercurio de Santiago de Chile (hogar circunstancial, no lo olvidemos, del floricultor Alberto Fujimori, Chinochet).

Los filósfos en cuestión son Martin Heidegger y su amante más interesante: Hannah Arendt, pero algunos otros se cuelan por ahí (Gadamer figura como informante). Y sus vidas sexuales, íntimas, amorosas o emotivas se han hecho públicas, o más públicas de lo que eran ya, a raíz de la aparición de un epistolario de Heidegger y su cornucópica pareja, que viene a sumarse a uno que ya se conocía, de cartas intercambiadas entre el filósofo y la Arendt.

El género tiene el antecedente ilustre de las cartas de Joyce, aunque las de Heidegger no se aproximan a las del irlandés en lo escandaloso de sus devaneos pornográficos (y, en el mundo de la ficción, tenemos la correspondencia de Beatriz Viterbo y Carlos Argentino Daneri). En fin, lean el artículo y, como dirían Lacan o Žižek, gócenlo.

Imagen: Arendt y Heidegger, algo anacrónicos (fotomontaje: gfp).

En Argentina, los nombres claves en la fundación de la tradición literaria son los mismos nombres claves de la fundación del estado nacional: Alberdi escribió novelas y escribió también las bases de la Constitución, Sarmiento fue autor del Facundo y fue presidente de la República, Hernández creó el Martín Fierro y fue presidente de la Cámara de Diputados, Echevarría escribió El matadero y fundó la Asociación de Mayo, Mármol escribió el primer gran romance nacional, Amalia, y fue senador y diputado. En Chile, la novela nacional por excelencia, Martín Rivas, fue escrita por un diputado, Blest Gana. En Colombia, eso mismo lo hizo otro diputado, Jorge Isaacs, autor de María. En México, los primeros grandes relatos de historia moderna fueron de otro diputado más, Servando Teresa de Mier, y la gran novela de la revolución, Los de abajo, fue obra de un jefe político de su estado y director de educación, Mariano Azuela. Brasil y Venezuela han llevado escritores a la presidencia: Jose Sarney y Rómulo Gallegos.

En Argentina, los nombres claves en la fundación de la tradición literaria son los mismos nombres claves de la fundación del estado nacional: Alberdi escribió novelas y escribió también las bases de la Constitución, Sarmiento fue autor del Facundo y fue presidente de la República, Hernández creó el Martín Fierro y fue presidente de la Cámara de Diputados, Echevarría escribió El matadero y fundó la Asociación de Mayo, Mármol escribió el primer gran romance nacional, Amalia, y fue senador y diputado. En Chile, la novela nacional por excelencia, Martín Rivas, fue escrita por un diputado, Blest Gana. En Colombia, eso mismo lo hizo otro diputado, Jorge Isaacs, autor de María. En México, los primeros grandes relatos de historia moderna fueron de otro diputado más, Servando Teresa de Mier, y la gran novela de la revolución, Los de abajo, fue obra de un jefe político de su estado y director de educación, Mariano Azuela. Brasil y Venezuela han llevado escritores a la presidencia: Jose Sarney y Rómulo Gallegos.

Una de las observaciones centrales de La ciudad letrada, el estupendo libro del uruguayo Ángel Rama, es que, en la formación de las sociedades latinoamericanas, y sobre todo en la formación de sus estructuras jerárquicas y sus formas de gobierno, fue crucial el papel de los intelectuales, de modo particular el papel de los escritores.

Gobernantes y escritores habrían sido, en gran medida, según Rama, los mismos personajes: él los llama "letrados". Quienes hacían la historia de las colonias, pero, sobre todo, quienes harían luego la historia de las nuevas naciones independientes, eran esos letrados: ellos escribirían novelas y decretos, cuentos y libros de historia, cantos y leyes, constituciones y poemas. Y, en su afán de mantener su situación de poder, esos letrados irían asfixiando al resto de la sociedad, manteniéndola a raya, incomunicada del poder, enfrentada y relegada al margen de la cultura oficial.

Y a lo largo del siglo veinte esa proximidad se iría desvaneciendo, el escritor se haría cada vez más una figura desconectada del Estado, en la medida en que se irían profesionalizando la ocupación de los políticos y la tarea de los intelectuales como dos oficios distintos. Hay una cosa trágica en ese diagnóstico: es justamente cuando las humanidades se vuelven más capaces de distinguir la complejidad de nuestras culturas, cuando alcanzan la posibilidad de notar nuestros conflictos, de reconocer la diversidad, la otredad, la diferencia, la hererogeneidad, etc., que los intelectuales pierden el mando, y el poder va a dar a las manos de políticos casi siempre incapaces de tal entendimiento.

Pero, fíjense en el caso peruano: nosotros tuvimos a un Manuel González Prada que fundó un partido radical, la Unión Nacional, y al ser nominado como candidato a presidente salió corriendo de la responsabilidad. Tuvimos a un Ricardo Palma que abandonó la carrera política tras ser secretario del presidente Balta. Tuvimos a un Valdelomar que murió apenas electo diputado regional y cuando su carrera presidencial empezaba a perfilarse. Tuvimos a un Mariátegui muerto antes de coronar cualquier éxito practico. Y a un Vargas Llosa derrotado por la mayor colección de rateros y mafiosos que haya conocido nuestro país. (Nuestros escritores con cierto éxito político han sido muy secundarios como escritores y como políticos: José Gálvez, Luis Alberto Sánchez, etc.).

Me pregunto si parte de nuestro fracaso como sociedad, y como estado nacional, tiene que ver no tanto con los abusos de la ciudad letrada, como se dice con tanta facilidad, sino, más bien, con el hecho de que nunca hayamos tenido una en la época en que necesitábamos cierta unidad de proyectos fundadores (sí la tuvieron, con serias taras, claro, como explica Rama, casi todos los demás países del continente).

Voy a hacer una pregunta conflictiva: ¿no será éste el momento ideal para una refundación de la ciudad letrada, una que no repita las fallas de sus antecedentes, una que, más bien, sea capaz de integrar la nueva sensibilidad que las humanidades tienen hoy ante problemas como la heterogeneidad cultural, la injusticia social, la inequidad política, etc.?

Me pregunto, también, qué habría pasado si González Prada, uno de los intelectuales más lúcidos y modernos de su tiempo, hubiera aceptado la responsabilidad que le reclamaban sus copartidarios. Y, por último, me pregunto hasta cuándo los intelectuales peruanos van a seguir huyendo de ese compromiso.

Imagen: González Prada no quiso ponerse esa banda (Fotomontaje: gfp).

Izquierda a derecha: James Joyce, J.L. Borges (detrás, en la mecedora), Umberto Eco y el niño Franz Kafka con su mascota, todos reunidos en un mismo templo. Haz click sobre la foto para verla ampliada (Fotomontaje: gfp).

Izquierda a derecha: James Joyce, J.L. Borges (detrás, en la mecedora), Umberto Eco y el niño Franz Kafka con su mascota, todos reunidos en un mismo templo. Haz click sobre la foto para verla ampliada (Fotomontaje: gfp).