skip to main |

skip to sidebar

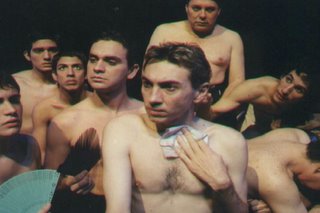

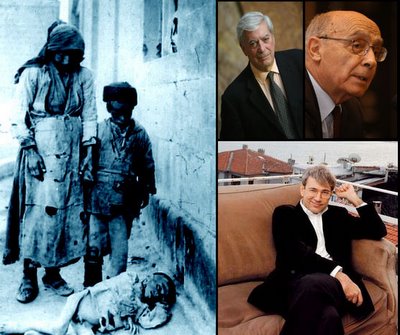

Las muchas Bernardas. Arriba, de izq. a der.: afiche de una versión norteamericana; protagonista de un montaje sueco; García Lorca y la primera de todas las Bernardas, Margarita Xirgú. Abajo: Bernarda y Poncia en versión inglesa y, finalmente, imagen de una puesta inusual, con Bernarda y todas las demás protagonistas representadas por actores varones.

Las muchas Bernardas. Arriba, de izq. a der.: afiche de una versión norteamericana; protagonista de un montaje sueco; García Lorca y la primera de todas las Bernardas, Margarita Xirgú. Abajo: Bernarda y Poncia en versión inglesa y, finalmente, imagen de una puesta inusual, con Bernarda y todas las demás protagonistas representadas por actores varones.

Mi segunda ida al teatro, durante estos días en Lima, ha sido mucho menos auspiciosa que la primera. El montaje de La casa de Bernarda Alba que ha dirigido Jorge Guerra en el Centro Cultural PUC es chato (pese a respetar el complejo texto de García Lorca al pie de la letra) y, sorprendentemente, casi amateur en sus detalles técnicos.

Un error monumental de esta puesta es la construcción del personaje de Poncia: la mujer es amarga e irónica en la obra original, pero se vuelve un "gracioso" siglodeoresco en la versión de Guerra, un ser de caricatura, lo que no sería grave si no fuera porque Poncia interviene crucialmente en muchos de los momentos críticos del drama, momentos que, en esta puesta, debido al carácter puramente cómico del personaje, son recibidos por el público como simples humoradas. Poncia es quien anuncia la muerte de la hija, al final, la cumbre de la tragedia en el hogar de Bernarda, y ese anuncio es, en este montaje, casi imposible entenderlo en su real dimensión dramática. Y está claro que, cuando el público es capaz de reír en el clímax de una historia como esta, es porque la historia no se le está contando de manera efectiva.

Otro factor que rebaja la calidad de esta versión es la pobreza de casi todas las actrices para asumir el encargo del director de respetar la dicción hispana: Guerra ha decidido preservar la singularidad histórica de la pieza (su ubicación en un cierto lugar, en una cierta época), y para ello ha dispuesto que los personajes hablen como españoles, pero las actrices han abierto un abanico de intentos fallidos: las hermanas hablan unas como gallegas, otras como andaluzas, otras como castellanas, la madre (Milena Alva) como una perfecta señora limeña, Poncia (Sofía Rocha) con el dejo de una villana de Televisa, la criada (Magali Bolívar) como una sevillana con frenillo.

Pero a eso hay que sumarle muchos errores adicionales: el vestuario diseñado por Pepe Corzo, con su sensualidad a media caña, destruye la castrante sensación opresiva que reina en la obra original; el recurso de los muros transparentes es formulaico y trivial; el truco de las paredes que se van aproximando y cerrando hasta reducir el espacio de la casa a su mínima expresión no hace sino volver irritantemente literal una idea sutil sugerida en el texto ("calla y no me hagas hablar, que si hablo se van a juntar las paredes unas con otras de vergüenza", dice Martirio, una de las hijas de Bernarda).

Sin embargo, confieso que nada me pareció tan lamentable, en esta Bernarda de Jorge Guerra, como los injustificados y, de nuevo, involuntariamente cómicos pasajes en que, en medio de su desgracia, los personajes encuentran oportuno ni más ni menos que ponerse a bailar flamenco. Ahí sí, puedo decir que yo zapateé más que cualquiera de las sufridas bailaoras.

Dos escenas de Kimbafá, por el grupo Teatro del Milenio."Costumbrismo" debe de ser uno de los términos más devaluados de nuestra historia literaria, uno que desde el colegio aprendemos a vincular con los relatos y obras teatrales más aburridos de la república. Pero también es costumbrismo eso que, con grandes transformaciones, sirve de telón de fondo a obras más interesantes, como ciertos relatos de López Albújar, las novelas de José Diez Canseco e, incluso, algunos de esos pocos y extraños cuentos que escribió, bajo el influjo de las vanguardias, Alberto Hidalgo.

Dos escenas de Kimbafá, por el grupo Teatro del Milenio."Costumbrismo" debe de ser uno de los términos más devaluados de nuestra historia literaria, uno que desde el colegio aprendemos a vincular con los relatos y obras teatrales más aburridos de la república. Pero también es costumbrismo eso que, con grandes transformaciones, sirve de telón de fondo a obras más interesantes, como ciertos relatos de López Albújar, las novelas de José Diez Canseco e, incluso, algunos de esos pocos y extraños cuentos que escribió, bajo el influjo de las vanguardias, Alberto Hidalgo.

Eso quiere decir que no todo el costumbrismo está condenado a la medianía y la falta de originalidad (Bayly o Beto Ortiz): también hay versiones del costumbrismo con un alto componente experimental, sin que eso las aleje de la obsrevación de los usos sociales, y, más importante aun, sin que esa observación diluya la capacidad crítica o desaparezca la posibilidad de articular proyectos a futuro.

Teatro del Milenio da un excelente ejemplo con su Kimbafá, una obra escénica que propone la creación de relatos musicales producidos con objetos cotidianos (básicamente percutivos, al estilo del grupo neoyorquino Stompers), las danzas populares afroperuanas, la representación teatral episódica, la danza contemporánea, etc.Lo brillante de este divertido montaje es su capacidad sintética: sus seis o siete coreografías representan, cada cual, un hecho recurrente de nuestra sociedad, en escasos minutos y con gran economía de medios, pero, en todas, actores, bailarines y músicos se dan maña para retratar todo aquello que es típico de esos hechos recurrentes (invasiones, clásicos de fútbol, viajes en combi, broncas callejeras), y se dan el tiempo, además, para articular un guiño crítico, o una breve expresión de orgullo, o una clara reprimenda social, según el caso.Que en Kimbafá convivan el rescate tradicional y la experimentación, la reivindicación y el rechazo de ciertos rasgos del mundo popular (y del mundo oficial), el lenguaje de la calle y el arte de vanguardia, y que todo esto surja de Teatro del Milenio, un grupo distinguido por la seriedad de su estudio del folklore negro y, simultáneamente, por sus extensas campañas por el rescate del valor de la lectura (¿recuerdan Alibombo?), deja clarísimo, una vez más, que los discursos de la calle no hay que buscarlos sólo en los exabruptos machistas, homomóbicos y lumpenescos de los cómicos ambulantes, sino en esas otras zonas donde las ideas se vuelven proyectos y programas y las observaciones se articulan y empiezan a sistematizarse.

La sonrisa de la Mona Lisa "expresa un 83 por ciento de felicidad, un 9 por ciento de desprecio, un 6 por ciento de miedo, y un 2 por ciento de ira", dice un cable de EFE que, a su vez, transcribe una nota de la revista de divulgación científica New Scientist. El artículo resume los resultados de un estudio hecho por un rumano, profesor de la Universidad de Amsterdam, a partir de un software diseñado en la Universidad de Illinois. (Hay que decir, aunque esta precisión no cambie demasiado las cosas, que el cable de EFE traduce como "desprecio" lo que en el original es, más bien, "disgusto", "molestia", o incluso "asco": "Mona Lisa was a 9 per cent disgusted", dice en New Scientist). Quizá eso explique por qué Jules Michelet decía "ella me atrae, me enferma, me consume; me acerco a ella a pesar de mí mismo, como el ave a la serpiente", y por qué tanto E.M. Forster como Oscar Wilde coincidían, también, en describir a la Gioconda con rasgos contradictorios: era la dueña de un secreto que ella misma desconocía (pensaba Wilde); era la dueña de un secreto que jamás nos querría revelar (pensaba Forster). Hace pocos años, una neurocientìfica de Harvard propuso la idea de que la Mona Lisa cambiaba de sentido según dónde uno posara la mirada: la distribución del foco de la visión central permitía percibir, con la visión periférica, una cierta expresión en el rostro de la mujer, que cambiaba por completo si el foco central se desplazaba a otro punto del cuadro (las dos áreas clave eran los ojos y la boca): la Gioconda era un complejo sistema de significados que aparecían y desaparecían de acuerdo con la mirada del observador. (Una mejor explicación, aquí).Esto es interesante: si uno las lee con cuidado, estas y otras observaciones acerca del cuadro de Leonardo y acerca de su protagonista parecen no sólo hablar sobre una obra de arte en particular. Parecen, más bien, fragmentarias poéticas del arte en general, brevísimos resúmenes de lo que el arte es y de cuál es la atracción que ejerce sobre nosotros: el fomento de la contradicción, la inoculación de la duda, la intuición de significados siempre mayores de los que uno llega a entender con claridad, la atracción y el rechazo, la mirada que debe atender a lo aparentemente secundario para comprender lo central, y que, aún así, nunca llega a certezas absolutas.

La sonrisa de la Mona Lisa "expresa un 83 por ciento de felicidad, un 9 por ciento de desprecio, un 6 por ciento de miedo, y un 2 por ciento de ira", dice un cable de EFE que, a su vez, transcribe una nota de la revista de divulgación científica New Scientist. El artículo resume los resultados de un estudio hecho por un rumano, profesor de la Universidad de Amsterdam, a partir de un software diseñado en la Universidad de Illinois. (Hay que decir, aunque esta precisión no cambie demasiado las cosas, que el cable de EFE traduce como "desprecio" lo que en el original es, más bien, "disgusto", "molestia", o incluso "asco": "Mona Lisa was a 9 per cent disgusted", dice en New Scientist). Quizá eso explique por qué Jules Michelet decía "ella me atrae, me enferma, me consume; me acerco a ella a pesar de mí mismo, como el ave a la serpiente", y por qué tanto E.M. Forster como Oscar Wilde coincidían, también, en describir a la Gioconda con rasgos contradictorios: era la dueña de un secreto que ella misma desconocía (pensaba Wilde); era la dueña de un secreto que jamás nos querría revelar (pensaba Forster). Hace pocos años, una neurocientìfica de Harvard propuso la idea de que la Mona Lisa cambiaba de sentido según dónde uno posara la mirada: la distribución del foco de la visión central permitía percibir, con la visión periférica, una cierta expresión en el rostro de la mujer, que cambiaba por completo si el foco central se desplazaba a otro punto del cuadro (las dos áreas clave eran los ojos y la boca): la Gioconda era un complejo sistema de significados que aparecían y desaparecían de acuerdo con la mirada del observador. (Una mejor explicación, aquí).Esto es interesante: si uno las lee con cuidado, estas y otras observaciones acerca del cuadro de Leonardo y acerca de su protagonista parecen no sólo hablar sobre una obra de arte en particular. Parecen, más bien, fragmentarias poéticas del arte en general, brevísimos resúmenes de lo que el arte es y de cuál es la atracción que ejerce sobre nosotros: el fomento de la contradicción, la inoculación de la duda, la intuición de significados siempre mayores de los que uno llega a entender con claridad, la atracción y el rechazo, la mirada que debe atender a lo aparentemente secundario para comprender lo central, y que, aún así, nunca llega a certezas absolutas.

Advertencia: el tema de este post no es La hora azul, la más reciente novela de Alonso Cueto, sino, más bien, una idea inquietante contenida en una reseña de ese libro, escrita por el chileno Álvaro Matus para la Revista de Libros de El Mercurio. Dice Matus, hacia el final de su comentario:"Alonso Cueto ha explicado que el libro está basado en una historia real y que para escribirlo viajó a Ayacucho, ciudad donde `cada persona que uno encuentra en la calle tiene un cargamento de muertos en las espaldas, entre familiares y amigos`. Si bien la tentación por saber qué hechos sucedieron realmente es natural, resulta tranquilizador recordar que en las buenas novelas los personajes adquieren el espesor propio de la realidad. Poco importa, entonces, si Adrián Ormache encontró a la mujer que su padre tuvo secuestrada en Ayacucho. Su soledad, su asombro y su dolor son reales".Quizá sea sólo un desliz o un malentendido. ¿Qué es lo que Matus encuentra "tranquilizador" en la lectura de La hora azul? ¿Que se trate de una ficción y, por tanto, no nos ponga en el deber de pensar el problema real que existe detrás de ella? Pero, ¿no debería ser justamente al revés? ¿No es fácil, acaso, entender que la novela está allí, entre otras cosas, para llamar la atención sobre la atroz realidad de la guerra sucia? No creo delirar al decir que, si el lector se desentiende del destino del personaje ficticio, si se "tranquiliza" con la ficción, en cierta forma se está desentendiendo, también, del destino de las personas reales que subyacen a ese personaje (no un destino en términos de intriga o suspense, sino en términos de reubicación en el tejido social y en la historia). Esa, ciertamente, sería una manera empobrecedora de leer la novela de Alonso: las buenas novelas nunca son tranquilizadoras; son, por el contrario, incómodas e inquietantes.

Advertencia: el tema de este post no es La hora azul, la más reciente novela de Alonso Cueto, sino, más bien, una idea inquietante contenida en una reseña de ese libro, escrita por el chileno Álvaro Matus para la Revista de Libros de El Mercurio. Dice Matus, hacia el final de su comentario:"Alonso Cueto ha explicado que el libro está basado en una historia real y que para escribirlo viajó a Ayacucho, ciudad donde `cada persona que uno encuentra en la calle tiene un cargamento de muertos en las espaldas, entre familiares y amigos`. Si bien la tentación por saber qué hechos sucedieron realmente es natural, resulta tranquilizador recordar que en las buenas novelas los personajes adquieren el espesor propio de la realidad. Poco importa, entonces, si Adrián Ormache encontró a la mujer que su padre tuvo secuestrada en Ayacucho. Su soledad, su asombro y su dolor son reales".Quizá sea sólo un desliz o un malentendido. ¿Qué es lo que Matus encuentra "tranquilizador" en la lectura de La hora azul? ¿Que se trate de una ficción y, por tanto, no nos ponga en el deber de pensar el problema real que existe detrás de ella? Pero, ¿no debería ser justamente al revés? ¿No es fácil, acaso, entender que la novela está allí, entre otras cosas, para llamar la atención sobre la atroz realidad de la guerra sucia? No creo delirar al decir que, si el lector se desentiende del destino del personaje ficticio, si se "tranquiliza" con la ficción, en cierta forma se está desentendiendo, también, del destino de las personas reales que subyacen a ese personaje (no un destino en términos de intriga o suspense, sino en términos de reubicación en el tejido social y en la historia). Esa, ciertamente, sería una manera empobrecedora de leer la novela de Alonso: las buenas novelas nunca son tranquilizadoras; son, por el contrario, incómodas e inquietantes.

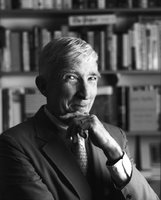

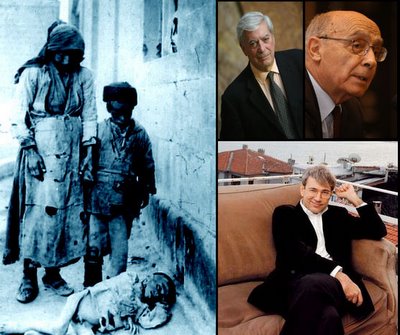

Vargas Llosa, Grass, Saramago, Fuentes, Goytisolo, García Márquez, Eco, Updike.Pamuk empezó a ser juzgado ayer (aunque ha habido un aplazamiento tras la primera audiencia), con el riesgo de pasar entre seis meses y tres años en prisión por haber dicho que los turcos tenían en su conciencia la culpa del genocidio armenio de la segunda década del siglo veinte. La carta suscrita por célebres colegas suyos a la que aludí hace unos días es breve y está firmada únicamente por los ocho nombres mencionados (VLL, Grass, Saramago, Fuentes, Goytisolo, GGM, Eco, Updike), lo que, en cierta manera, la hace más impresionante. Es cierto, sin embargo, que es una carta moderada, como consecuencia, quizá, de lo estrecho de las coincidencias políticas entre sus suscriptores.

Vargas Llosa, Grass, Saramago, Fuentes, Goytisolo, García Márquez, Eco, Updike.Pamuk empezó a ser juzgado ayer (aunque ha habido un aplazamiento tras la primera audiencia), con el riesgo de pasar entre seis meses y tres años en prisión por haber dicho que los turcos tenían en su conciencia la culpa del genocidio armenio de la segunda década del siglo veinte. La carta suscrita por célebres colegas suyos a la que aludí hace unos días es breve y está firmada únicamente por los ocho nombres mencionados (VLL, Grass, Saramago, Fuentes, Goytisolo, GGM, Eco, Updike), lo que, en cierta manera, la hace más impresionante. Es cierto, sin embargo, que es una carta moderada, como consecuencia, quizá, de lo estrecho de las coincidencias políticas entre sus suscriptores.

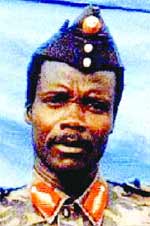

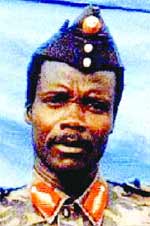

Joseph Kony, Idi Amín Dada. Abajo: Kony con algunos de sus secuestrados, ahora convertidos en parte de su ejército de criminales.

Joseph Kony, Idi Amín Dada. Abajo: Kony con algunos de sus secuestrados, ahora convertidos en parte de su ejército de criminales.

Los hombres que aparecen en las fotos de arriba son dos de los seres humanos más malvados de la historia. Los dos, por desgracia para sus connacionales, son pestes que han asolado, sobre todo, a su país natal, Uganda.

No es necesario explicar la clase de criminal que fue el dictador Idi Amin Dada. El otro, en cambio, es menos conocido, pese a que está vivo y sus crímenes están ocurriendo hoy mismo. Se llama Joseph Kony, dice que, cuando cae en trance, habla con Dios, y que Dios lo instruye para sus acciones.

¿Cuáles son esas acciones? Kony secuestra niños, centenares, miles de niños ugandeses, los saca de su país hasta una base protegida por el régimen criminal de Sudán, elige a las niñas para satisfacer su bajeza instintiva, las prostituye y luego las vende, o las mata, y a los niños los entrena, desde los siete u ocho años, para asesinar a otros niños, les lava el cerebro, y los transforma en máquinas homicidas, que van a engrosar su ejército y se convierten en secuestradores de otras criaturas.

Los fines de tal ejército, así, son la continua retroalimentación, una bola de nieve de violencia y el fundamento de un negocio abyecto, aunque Kony dice luchar por la libertad de Uganda y la reivindicación de la fe cristiana.

Debo confesar que, quìzá, jamás me hubiera enterado de esta historia si no fuera porque, dándole una mirada a un ejemplar del Vanity Fair de enero, me encontré, en un artíuclo cuyo título no había visto, con una frase que traduzco a continuación:

"A los niños a quienes tiente la idea de huir, les advierte que el aceite bautismal es visible para él, por siempre, y que, por ese motivo, él sabrá cómo encontrarlos, no importa adónde vayan".

"Él", claro está, era Joseph Kony, y "los niños", sus secuestrados; pero de eso me enteré después. Primero, sólo me sorprendió la coincidencia entre esa idea feroz e intimidante, y el famoso pasaje de Cien años de soledad en que los diecisiete hijos del coronel Aureliano Buendía son "exterminados uno tras otro en una sola noche, antes de que el mayor cumpliera treinta y cinco años", de un balazo en la marca cenicienta que el aceite bautismal ha dejado en sus frentes.

En la siempre hiperbólica imaginación de García Márquez, los diecisiete Aurelianos no llegan a los treinticinco años; en la aun más hiperbólica realidad ugandesa, son miles los Aurelianos, y muchas veces no llegan a los diez u once años. El artículo de Christopher Hitchens tiene otros rasgos que el realismo mágico habría sido incapaz de suponer: cada noche, en toda Uganda, decenas de miles de niños sin hogar hacen largas colas frente a refugios donde ciertas instituciones tratan de protegerlos de la muerte. La gran mayoría no alcanzan un espacio, y se les ve perderse, en una inacabable fila india, en selvas y poblachos, corriendo a ocultarse para emerger de nuevo, a la siguiente mañana, todas y cada una de las mañanas de su vida.

Y las potencias extranjeras (las que que incautan el mar en El otoño del patriarca) no hacen nada por ayudar al gobierno de Uganda a detener a Kony, o a responder el descaro genocida del gobierno sudanés, entre otras cosas, porque pocos beneficios sacarían de ello. Es difìcil defender el principio de no intervención radicalmente, cuando uno se encuentra con casos como este, en que la no intervención parece colaborar con la perpetuación de este tipo de clamorosa violación de los derechos humanos.

Este blogger, por ejemplo, no es un chiquillo, pero ahí está, haciendo lo que puede por ser un cibernauta.A mi llegada a Lima (aquí estaré por un mes), me he encontrado con una pregunta en el blog de Iván Thays, relacionada con mi comentario de días atrás aceraca de la encuesta anual de El Comercio. Dice Iván:"Habría que preguntarle a Gustavo Faverón, por ejemplo, abierto admirador de Enrique Prochazka, si votó por él (y si lo hizo, cuántas veces lo hizo). Es probable que la respuesta sea negativa por una simple razón: quien admira a Prochazka no es el prototipo de elector en una votación electrónica como la propuesta por El Comercio, y menos aún tiene esperanza (o interés) de que un autor complejo como él gane una elección de popularidad como ésta".Te equivocas, Iván. He votado por Enrique 755 veces; de hecho, yo soy el total de ese porcentaje de seguidores suyos que aparece en los resultados parciales (pueden llamarme "Quince Por Ciento". Y es mi esperanza que un día sus libros sean leídos en el horario de las nueve de la noche en todos los canales de televisión del país. Dejando las (malas) bromas de lado, debo decir que de me di una vuelta por El Virrey hace un rato, después de un año y medio, y estoy impresionado por la cantidad de libros peruanos nuevos, e, incluso más, por el número de editoriales que ni siquiera existían en mi última visita a Lima. Es reconfortante, sin duda; esperemos que no sea una epidemia, sino una endemia.Quienes viven aquí y ven de cerca el fenómeno, ¿a qué lo atribuyen? ¿Revitalización económica? ¿Oferta y demanda ocasionada por la aparición de nuevos escritores? ¿Quijotismo saludable? ¿Casualidad? ¿Necesidad ocasionada por la falta de criterio de las editoriales mayores? ¿Cuánto tiempo sobrevivirán esas editoriales?

Este blogger, por ejemplo, no es un chiquillo, pero ahí está, haciendo lo que puede por ser un cibernauta.A mi llegada a Lima (aquí estaré por un mes), me he encontrado con una pregunta en el blog de Iván Thays, relacionada con mi comentario de días atrás aceraca de la encuesta anual de El Comercio. Dice Iván:"Habría que preguntarle a Gustavo Faverón, por ejemplo, abierto admirador de Enrique Prochazka, si votó por él (y si lo hizo, cuántas veces lo hizo). Es probable que la respuesta sea negativa por una simple razón: quien admira a Prochazka no es el prototipo de elector en una votación electrónica como la propuesta por El Comercio, y menos aún tiene esperanza (o interés) de que un autor complejo como él gane una elección de popularidad como ésta".Te equivocas, Iván. He votado por Enrique 755 veces; de hecho, yo soy el total de ese porcentaje de seguidores suyos que aparece en los resultados parciales (pueden llamarme "Quince Por Ciento". Y es mi esperanza que un día sus libros sean leídos en el horario de las nueve de la noche en todos los canales de televisión del país. Dejando las (malas) bromas de lado, debo decir que de me di una vuelta por El Virrey hace un rato, después de un año y medio, y estoy impresionado por la cantidad de libros peruanos nuevos, e, incluso más, por el número de editoriales que ni siquiera existían en mi última visita a Lima. Es reconfortante, sin duda; esperemos que no sea una epidemia, sino una endemia.Quienes viven aquí y ven de cerca el fenómeno, ¿a qué lo atribuyen? ¿Revitalización económica? ¿Oferta y demanda ocasionada por la aparición de nuevos escritores? ¿Quijotismo saludable? ¿Casualidad? ¿Necesidad ocasionada por la falta de criterio de las editoriales mayores? ¿Cuánto tiempo sobrevivirán esas editoriales?

Izquierda: imagen del genocidio armenio a manos del Imperio Otomano, durante la primera guerra mundial. A la derecha: Vargas Llosa, Saramago y Pamuk.

Izquierda: imagen del genocidio armenio a manos del Imperio Otomano, durante la primera guerra mundial. A la derecha: Vargas Llosa, Saramago y Pamuk.Al reconocido escritor turco Orhan Pamuk le ha bastado criticar el rol de sus connacionales en el genocidio armenio, producido durante la primera guerra mundial (en el entonces Imperio Otomano), para ser acusado por su gobierno de "ultrajar la identidad turca". Esa abusiva intransigencia nacionalista ha generado lo impensable: una carta de protesta firmada a la vez por José Saramago, Gabriel García Márquez, Günter Grass y Mario Vargas Llosa (además de Umberto Eco, Carlos Fuentes y Salman Rushdie, entre otros).

Como se sabe, Vargas Llosa es poco menos que el demonio encarnado para Saramago, además de mantener una lucha silenciosa con García Márquez desde hace décadas, y un enfrentamiento directo con Grass, a partir de cierta célebre reunión del Pen Club Internacional. Pero hay cierto tipo de idiotez que, está claro, es necesario atacar desde cualquiera que sea la trinchera política de cada cual.

Pueden ver más información sobre la carta que reúne a perro, pericote y gato en esta página.

Stanley "Tookie" Williams, ex pandillero sentenciado a muerte, y el gobernador de California que acaba de rechazar su pedido de clemencia. (Fotomontaje: gfp).

Stanley "Tookie" Williams, ex pandillero sentenciado a muerte, y el gobernador de California que acaba de rechazar su pedido de clemencia. (Fotomontaje: gfp).

En "El milagro secreto", Borges elaboró la idea de un ser superior que otorgaba a un condenado a muerte un perdón que, a la vez, parecía eterno y fugaz. En "Los teólogos", otro de sus cuentos, la idea crucial es que, en la mente de Dios, defensores y atacantes de una causa pueden confundirse hasta parecer una misma persona.

En California, como en todos los estados de Estados Unidos, el perdón de los condenados a muerte está en manos del gobernador. Y el gobernador es Arnold Schwarzenegger, quien, en su campaña para penalizar el asesinato, se ha negado a perdonar, hasta ahora, a tres sentenciados (todos los que le han pedido clemencia). Para quienes no creemos en la pena de muerte, esas vidas quedan en la cuenta del gobernador, quien no deja de parecerse, así, a aquellos a quienes quiere combatir.

El caso más reciente es el de Stanley "Tookie" Williams, fundador, treinta años atrás, de una pandilla de Los Angeles, los Crips, y hallado culpable de cuatro muertes en dos asaltos cometidos en 1979. Williams, quien siempre se declaró inocente, ha pasado las últimas décadas una vida peculiar, convertido en abogado del pacifismo, y en escritor de libros para niños, y nominado en el 2001 a un Premio Nobel de la Paz.

Difícil decir si ese cambio es sincero o parte de una estrategia defensiva. Poco importa: matarlo es repetir el crimen que él, o alguien, más, cometió. El pedido de clemencia ha sido rechazado ayer por Schwarzenegger, y la muerte de Williams está programada para la medianoche.

(Postdata del martes 13 de diciembre: en efecto, Stanley "Tookie" Williams fue ejecutado con inyección letal a la medianoche del lunes al martes).

Mexicano Sergio Pitol, en busca del centro perdido. (Fotomontaje: gfp).Ayer apareció en El Dominical de El Comercio un artículo mío sobre Sergio Pitol, en el que desarrollo algunas ideas de una nota publicada en este blog días atrás y que fueron, al parecer, más que discutibles para algunos comentaristas y amigos.

Mexicano Sergio Pitol, en busca del centro perdido. (Fotomontaje: gfp).Ayer apareció en El Dominical de El Comercio un artículo mío sobre Sergio Pitol, en el que desarrollo algunas ideas de una nota publicada en este blog días atrás y que fueron, al parecer, más que discutibles para algunos comentaristas y amigos.

Aprovecho para dejar aquí este enlace a dos ensayos de Pitol que pueden resultar interesantes en relación con lo que digo sobre él en mi artículo.