En vista de que el libro-objeto La grabadora: The Sound of Periferia ya ha sido publicado, no puedo decir que el texto y las imágenes que aparecen a continuación constituyan un adelanto.

En vista de que el libro-objeto La grabadora: The Sound of Periferia ya ha sido publicado, no puedo decir que el texto y las imágenes que aparecen a continuación constituyan un adelanto.

Uno de los autores del proyecto, el poeta Diego Otero (los otros son el músico Santiago Pillado y el diseñador gráfico José Antonio Mesones), se las ha dado a Puente Aéreo antes que a otros blogs, así que en cierta forma constituyen, más bien, un atraso.

O una atrasada. A la que le doy la bienvenida, claro está. (Atrasada parcial, por otro lado, porque algo ya se vio en el blog de Miguel López).

Si quieren informarse sobre el proyecto antes de revisar estos fragmentos (la información puede resultar confusa pero puede resumirse así: se trata de un libro-objeto acompañado de un cd: textos de Otero, música de Pillado, diseño de Mesones), denle una mirada a la entrevista hecha por Raúl Cachay a Diego, y publicada en el diario El Comercio.

(Por cierto: pueden hacer clic en cualquiera de las imágenes para ver una ampliación. Y también pueden ver, en el blog de Miguel López, algunos videos del concierto-intervención en el Museo de Arte de Lima el día de la inauguración de Tránsito de imágenes, la muestra en la que debutó La grabadora, así como varias otras notas referidas al proyecto).

LA GRABADORA: THE SOUND OF PERIFERIA

3. Combustiones espontáneas* Por Juan Carlos Portales.

¿Existe el azar?, quiero decir, ¿hay algún tipo de sentido en las repeticiones, las coincidencias, los cruces de personas o de hechos más allá de los asuntos de la fe? Hay gente que intenta explicar estas cosas con una palabra: energía. Una energía que viene de alguna cabeza o de algún centro (aparentemente) y cruza por debajo de la pista como una red y nos ordena. O nos desordena.

¿Existe el azar?, quiero decir, ¿hay algún tipo de sentido en las repeticiones, las coincidencias, los cruces de personas o de hechos más allá de los asuntos de la fe? Hay gente que intenta explicar estas cosas con una palabra: energía. Una energía que viene de alguna cabeza o de algún centro (aparentemente) y cruza por debajo de la pista como una red y nos ordena. O nos desordena.

Tres o cuatro meses atrás, mientras preparaba una larga crónica sobre la visita del poeta estadounidense Charles Simic -en enero de 1973, hace exactamente 8 años (¡qué cerca y qué lejos al mismo tiempo!) uno de los grandes nuevos talentos de la poesía yanqui recorre Lima y dos de sus interlocutores, en momentos distintos, en circunstancias incomparables, mueren por ese extraño y aparatoso (y francamente horrible) fenómeno denominado combustión espontánea-, me topé con una serie de testimonios que cruzaban información coincidente y que mencionaban tres nombres: un bar conocido como "Ley seca", un individuo apellidado Muro, y algo llamado "La Grabadora".

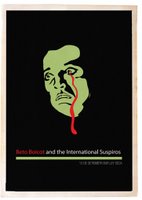

Cuando empecé a interesarme más por estos nombres y menos por el poeta Simic y los malogrados personajes que él aún llama, con extraño sentido del humor, sus "amigos de parrillada", me fui dando cuenta de que las distintas versiones que narraban la historia de "La Grabadora" eran antagónicas, incongruentes y, en el mejor de los casos, absurdas. Todas, sin embargo, coincidían en un punto: se trataba de un sello discográfico que nació el año 70, cuyo norte era el riesgo, y cuyas bandas, manejadas todas por un productor supuestamente brillante y megalómano llamado Pablo Muro, eran más audaces y creativas que las del primer mundo. Difícil de creer, por decir lo menos.

Cuando empecé a interesarme más por estos nombres y menos por el poeta Simic y los malogrados personajes que él aún llama, con extraño sentido del humor, sus "amigos de parrillada", me fui dando cuenta de que las distintas versiones que narraban la historia de "La Grabadora" eran antagónicas, incongruentes y, en el mejor de los casos, absurdas. Todas, sin embargo, coincidían en un punto: se trataba de un sello discográfico que nació el año 70, cuyo norte era el riesgo, y cuyas bandas, manejadas todas por un productor supuestamente brillante y megalómano llamado Pablo Muro, eran más audaces y creativas que las del primer mundo. Difícil de creer, por decir lo menos.

Algo en la historia, sin embargo, me capturó. No sé qué. Y un par de preguntas (a partir de entonces) empezaron a rondarme como un satélite inútil, como una herida ligera y molesta: ¿Habrá algo de cierto en todo esto?, ¿por qué estas personas, que no tienen nada que ver entre sí salvo el hecho de haber conocido a Charles Simic, de pronto sostienen con tanta firmeza la existencia de ese sello discográfico?, ¿por qué no hay una sola pista, un solo indicio, de que estas bandas realmente existieron? La explicación más sensata de las que me fueron narradas (la persona que me la contó me solicitó con firmeza que no revele su identidad) empezaba hablando en todo caso de un "catálogo" de 9 bandas "increíbles".

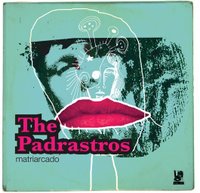

Recuerdo que anoté una serie de nombres que aun hoy suenan inquietantes, raros y en algunos casos, bueno, simplemente estúpidos. "El profesor lactante", "La tiene Cuciuffo" (¿quién diablos es Cucciuffo, y qué tiene?), o "The Padrastros". Anoté también la letra de una canción que mi entrevistado no paraba de balbucear, con los ojos volteados, cada vez que yo le pedía que por favor hiciera memoria: "Un chalán muerde la grupa de su caballo / y un hilo de sangre salpica como un rayo". Pero lo que más me sorprendió no fue ese tipo de información, sino la descabellada historia del tal Muro, el personaje central (aparentemente) de toda esta historia.

El relato se cerraba así: en 1975 o 76, al ver truncadas sus expectativas de convertir a La Grabadora en el sello de rock más importante del mundo, Muro habría decidido (recuerdo claramente las palabras) "desaparecer retroactivamente", es decir, eliminar las huellas de su existencia, borrarse. Aunque no del todo. Al parecer, habría hecho de su desaparición un gesto; habría cargado con los archivos del sello -diseños de tapas de discos y cintas con grabaciones de long plays enteros- y los habría ocultado en algún lugar de Inglaterra o Estados Unidos.

El relato se cerraba así: en 1975 o 76, al ver truncadas sus expectativas de convertir a La Grabadora en el sello de rock más importante del mundo, Muro habría decidido (recuerdo claramente las palabras) "desaparecer retroactivamente", es decir, eliminar las huellas de su existencia, borrarse. Aunque no del todo. Al parecer, habría hecho de su desaparición un gesto; habría cargado con los archivos del sello -diseños de tapas de discos y cintas con grabaciones de long plays enteros- y los habría ocultado en algún lugar de Inglaterra o Estados Unidos.

Recién ahí se quedó quieto hasta convertirse en estatua, dijo entonces mi entrevistado, en un repentino arrebato lírico. Una estatua anónima, le respondí yo, como para no quedarme atrás. Una estatua sin sentido (aparentemente).

*Originalmente publicado en La Prensa, 23 de enero de 1981.

4. ¿Mi casa o el país?*

Una primera aproximación al sonido de La Grabadora.

Por Joel Masías

Debo empezar diciendo la verdad, no solo porque eso es el periodismo, sino porque creo que todo este asunto de La Grabadora gira alrededor de la noción de verdad: gira como un endemoniado vehículo centrífugo alrededor de la noción de verdad. A ver. Me explico. Cuando Liam Penrose me contó por primera vez, hace cosa de seis años, acerca de "la importancia de su descubrimiento", fui absolutamente reticente. No solo eso. Toda mi respuesta consistió en una suerte de onomatopeya que se podría reproducir como algo así: "tdzzaahh...". Acto seguido le dije que estaba muy ocupado y sin más preámbulos le colgué el teléfono. ¿Exageré?, vamos, sabemos de qué estamos hablando. Que nos digan que en el Perú se gestaron una serie de grupos de rock destinados a cambiar la historia de la música y que, ¡zas!, sin motivo, de pronto, todos esos grupos fueron tragados por un agujero negro (y sordo) no solo suena inverosímil. Suena a tomadura de pelo. Y peor aún si es un gringo entusiasta y de castellano triste quien nos lo viene a decir.

Una noche, como dos años después del incidente telefónico (que por supuesto yo no recordaba) sonó el timbre de mi casa. Era Penrose, con su misma cara de gringo optimista, solo que sus ojos ahora estaban un poco fuera de órbita. Recuerdo especialmente (no sé por qué) su barba tupida y corta, brillante de tan pelirroja, que no paraba de alisarse con los dedos mientras decía una y otra vez que éste era el lugar donde se habían vencido las ondas del espacio-tiempo. ¿Mi casa?, le pregunté. ¿Mi casa es ese lugar? No, el país, Perú, respondió, con una rara mezcla de seriedad y exaltación. Supongo que fue mi expresión de indiferencia lo que en ese momento lo hizo cambiar de actitud. Me tomó el hombro con su enorme mano y dijo: un crítico de tu talla (él era como dos cabezas y media más alto que yo, así que dudo de las buenas intenciones de su comentario) no puede dejarse vencer por el prejuicio y por la falta total de self confidence, así, en inglés. Por no golpearlo le dije entonces que lo escucharía, que pasara, que en el peor de los escenarios yo perdería una hora de mi vida. Inmediatamente, el gringo sacó de un maletín parecido a los maletines de los visitadores médicos un CD que llevaba escrito a mano y en altas: LA GRABADORA, TOMAS RECOPILATORIO. Recuerdo que le sonreí, y que él me devolvió una sonrisa aún más grande.

Nos sentamos en la sala de mi departamento, le invité un vaso de Coca Cola y puse un volumen generoso en el equipo. De ahí en adelante todo (no creo estar exagerando, todo) fue como viajar a un planeta muy lejano y muy caliente en un auto de los años cincuenta. Un viaje, no es necesario recalcarlo, más que placentero. Cuando terminó la primera canción le pregunté de dónde demonios había sacado esa música, pero Penrose casi no quiso soltar información. Me dijo que había mucho por hacerse e investigar y luego se quedó callado, serio, y dijo: escucha. Y eso hice. Lo siguiente que sonó era un tema de Soul Service. Y aquí retomo la idea mencionada al inicio de este texto (un texto que pretendía ser un balance crítico y que ahora más parece un parte de guerra escrito por un soldado ciego o una confesión gratuita): había una profunda, indestructible, avasalladora sensación de verdad en esa música ruidosa y terrible. La canción, que sonaba como si a Todd Rundgren lo hubieran vuelto prolijo consumidor de ayahuasca y luego lo hubieran sentado (nótese la aparente ausencia de voluntad en el músico) frente a un piano afinado a hachazos, era francamente estupenda. La letra, poderosa, desolada y enigmática como el mejor Elliott Smith, o el mejor Jens Lekman, o el mejor Devendra Banhardt si hubiera sido hijo de Nick Cave con una diva caribeña, hablaba de una chica que era como esas plantas que tuercen sus tallos con fiereza y lentitud para estar un poco -casi nada- más cerca de la luz.

Nos sentamos en la sala de mi departamento, le invité un vaso de Coca Cola y puse un volumen generoso en el equipo. De ahí en adelante todo (no creo estar exagerando, todo) fue como viajar a un planeta muy lejano y muy caliente en un auto de los años cincuenta. Un viaje, no es necesario recalcarlo, más que placentero. Cuando terminó la primera canción le pregunté de dónde demonios había sacado esa música, pero Penrose casi no quiso soltar información. Me dijo que había mucho por hacerse e investigar y luego se quedó callado, serio, y dijo: escucha. Y eso hice. Lo siguiente que sonó era un tema de Soul Service. Y aquí retomo la idea mencionada al inicio de este texto (un texto que pretendía ser un balance crítico y que ahora más parece un parte de guerra escrito por un soldado ciego o una confesión gratuita): había una profunda, indestructible, avasalladora sensación de verdad en esa música ruidosa y terrible. La canción, que sonaba como si a Todd Rundgren lo hubieran vuelto prolijo consumidor de ayahuasca y luego lo hubieran sentado (nótese la aparente ausencia de voluntad en el músico) frente a un piano afinado a hachazos, era francamente estupenda. La letra, poderosa, desolada y enigmática como el mejor Elliott Smith, o el mejor Jens Lekman, o el mejor Devendra Banhardt si hubiera sido hijo de Nick Cave con una diva caribeña, hablaba de una chica que era como esas plantas que tuercen sus tallos con fiereza y lentitud para estar un poco -casi nada- más cerca de la luz.

Me quedé helado. Ahora es engorroso contarlo pero debo admitir que me provocó saltar y gritar y abrazar a Penrose, el gringo de castellano triste que me miraba, quieto y silencioso, desde el sofá de dos cuerpos en el que se había sentado. Pero la cosa siguió. La canción inmediatamente posterior era rarísima. Imagino que incluso hasta para un freak del hype era rarísima. La voz principal, que parecía haber sido grabada adentro de una nave espacial, era una voz femenina, lánguida pero afilada, letal. Una voz que si la escuchabas de muy cerca podía seguramente cortarte, hacerte sangrar, convertir tu fin de semana pequeño burgués en una pesadilla de proporciones. El grupo, me lo dijo entonces Penrose sin ningún asomo de ironía (y sin que yo se lo preguntara), se llamaba The Padrastros. No recuerdo qué le contesté. Supongo que ambos sonreímos en silencio. Luego fue todo como una catarata: una sucesión de sonidos como una sucesión de accidentes automovilísticos. Temas furiosos y distantes al mismo tiempo; o absurdos y hondos; o asombrosamente simples, tanto, que parecían no ser música: apenas leves ruidos alargados, imperceptibles gemidos de placer o imperceptibles gemidos de muerte. Xiu Xiu y Franz Ferdinand se iban haciendo polvo en mis oídos. Y, ya no sé si sorprendentemente, el luto me duraba un pestañeo.

En fin. Supongo que emitir un juicio sensato sobre un proyecto tan singular como éste requiere de un proceso de asimilación. Pareciera, en todo caso, que el cerebro detrás de todo esto (Penrose me habló de un tal Pablo Muro, aunque aún no sé bien cuál es la verdadera relevancia de este personaje en el meollo de la historia) operara en una especie de dialéctica sonora y conceptual: empotrando los opuestos en un solo surco, enfrentando a personalidades creativas antagónicas, generando energía a través de una u otra forma de violencia inducida. Para la pista nueve yo ya estaba un poco mareado, con los nervios de punta. La Grabadora, lo comprendí mucho más tarde, había empezado a hacer efecto en mí.

*Texto originalmente escrito para este libro (“La Grabadora. The sound of Periferia”).

18.Fragmento del diario de Pablo Muro*

“Sueño número 72,211

Soñé con un huracán a escala. Un huracán muy pequeño (pero que, extrañamente, parecía encerrar la fuerza de un huracán convencional, de un huracán estándar, digamos). El pequeño huracán, además, estaba encerrado en una caja de vidrio transparente, en una habitación de paredes blancas, vacía, o casi vacía. Y yo miraba todo desde un punto de vista irreal. Es decir, desde un punto de vista que en la vigilia llamaríamos irreal pero que en el sueño era el punto de vista de un ser flotante, de un muerto o de un pájaro. Luego de algún rato, sin razón aparente (aunque siguiendo con precisión de relojero ciertas leyes de la física), el pequeño huracán despedazó la caja de vidrio. Las astillas transparentes volaban como lágrimas de odio: eso pensé en el sueño, aunque la frase ahora me parece más bien una cursilería. Al tratar de protegerme de las astillas, cambié de posición y pude ver, al otro extremo de la habitación (una habitación que, recién lo notaba entonces, no tenía ventanas) a un hombre de negro que se comportaba como una sombra –silencioso, insustancial– y que, mientras se protegía con una mano, con la otra escribía sobre la pared blanca (su instrumento de escritura era un pedazo de carbón, o eso pensé, o eso imaginé) la siguiente frase: el viento se lleva las cenizas de las combustiones espontáneas”.

Soñé con un huracán a escala. Un huracán muy pequeño (pero que, extrañamente, parecía encerrar la fuerza de un huracán convencional, de un huracán estándar, digamos). El pequeño huracán, además, estaba encerrado en una caja de vidrio transparente, en una habitación de paredes blancas, vacía, o casi vacía. Y yo miraba todo desde un punto de vista irreal. Es decir, desde un punto de vista que en la vigilia llamaríamos irreal pero que en el sueño era el punto de vista de un ser flotante, de un muerto o de un pájaro. Luego de algún rato, sin razón aparente (aunque siguiendo con precisión de relojero ciertas leyes de la física), el pequeño huracán despedazó la caja de vidrio. Las astillas transparentes volaban como lágrimas de odio: eso pensé en el sueño, aunque la frase ahora me parece más bien una cursilería. Al tratar de protegerme de las astillas, cambié de posición y pude ver, al otro extremo de la habitación (una habitación que, recién lo notaba entonces, no tenía ventanas) a un hombre de negro que se comportaba como una sombra –silencioso, insustancial– y que, mientras se protegía con una mano, con la otra escribía sobre la pared blanca (su instrumento de escritura era un pedazo de carbón, o eso pensé, o eso imaginé) la siguiente frase: el viento se lleva las cenizas de las combustiones espontáneas”.

*Transcripción de una de las pocas hojas no arrancadas del diario de Pablo Muro.

En el blog Moleskine se acaba de develar el secreto mejor guardado de la editorial Planeta: quién será el primer autor peruano en Seix Barral. Y se trata ni más ni menos que de Iván Thays, quien publica a principios de año su nueva novela Crianza de cuervos, que saldrá en la filial peruana de Seix Barral.

En el blog Moleskine se acaba de develar el secreto mejor guardado de la editorial Planeta: quién será el primer autor peruano en Seix Barral. Y se trata ni más ni menos que de Iván Thays, quien publica a principios de año su nueva novela Crianza de cuervos, que saldrá en la filial peruana de Seix Barral.